Говорят, что бармены и таксисты – отличные психологи. Да, отчасти это так, но тогда уж житейские психологи. Они много общаются с разными людьми, большой жизненный опыт позволяет им лучше понимать социум, давать советы. Однако не всегда их советы, суждения справедливы с точки зрения науки. Нам с вами предстоит разобраться в житейской и научной психологии, их отличиях и взаимоотношениях, дать определение тому и другому типу.

Мудрость или субъективное понимание мира

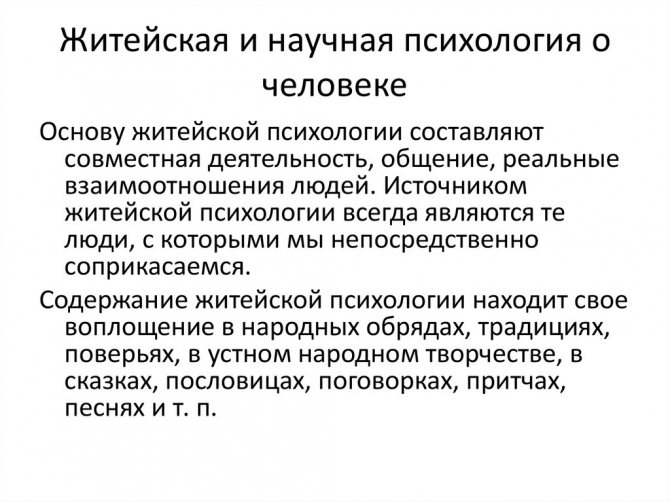

Особенности житейской психологии заключаются в том, что наблюдения зависят от личного опыта, происшествий, происходящих вокруг личности. Человек субъективно понимает особенности мира, психологические закономерности. Еще одно название житейской психологии — мудрость.

Существует три источника развития этой отрасли психологии:

- Совместная деятельность с другими людьми.

- Общение с окружающими.

- Новые знакомства, отношения.

Чтобы показать свою жизнь через мудрость, субъект может применять разные инструменты:

- музыка;

- книги;

- картины.

Они помогают другим прочувствовать внутренний мир автора. Самыми яркими примерами опытных психологов являются личности, у которых работа сопряжена с постоянным общением.

Научная психология

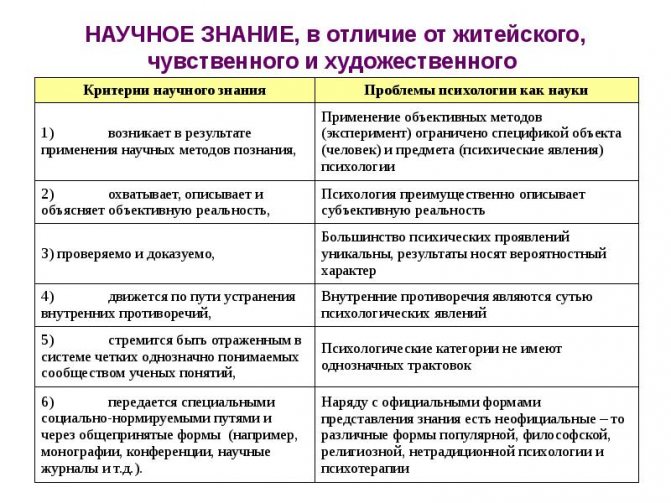

Главная цель научной психологии — поиск новых психологических знаний о внутреннем мире людей. Причем для научной психологии представляют интерес общие закономерности психической жизни.

В течение многих столетий научно-психологические знания накапливались в рамках философии, биологии, медицины, педагогики, социологии и других наук, связанных с изучением человека. Во второй половине XIX века психология стала самостоятельной наукой. С тех пор она разработала большое количество собственных методов научного познания, направленных на исследование фактов, закономерностей и механизмов психической жизни.

4 стр., 1908 слов

Психологическая теория происхождения права

… права было связано, в первую очередь, с процессом становлeния психологии как самостоятельной отрасли знаний. Психологическая теория происхождения государства — тип правопонимания, основанный на представлениях … конце XIX в., когда стала формироваться психология как самостоятельная отрасль знаний. Интерес обществоведов к проблемам психологической науки заметно возрос, когда в ней …

Научная психология опирается на эмпирические научные факты, то есть факты, получаемые опытным путем. Научно-психологические факты характеризуются объективностью, т. е. независимы от субъективного мнения ученого. Научные психологические знания рациональны и осознанны. Использование эмпирического и логического способов доказательства истинности научно-психологических знаний придает им особую весомость. Методы науки обеспечивают большую надежность и доказательность получаемым знаниям. В научной психологии существуют надежные и проверяемые способы измерения психических явлений.

1.4. Практическая психология

Ее главная цель — психологическая помощь людям. Работа практических психологов направлена на поиск путей и разработку методов психологической помощи людям в решении их жизненных или профессиональных проблем. К основным методам практической психологии чаще всего относят психодиагностику, психотерапию и психокоррекцию, психологическое консультирование, развивающую психологическую работу. Предметом практической психологии являются индивидуальность человека и конкретных обстоятельств его жизни, конкретный индивид или конкретная группа, а не общие закономерности психических явлений (как в научной психологии).

Критерием достоверности знаний этого типа служат опыт и эффективность работы специалистов.

Особенностями знаний в практической психологии можно считать конкретность и практичность.

Психологические знания, полученные в результате опыта практической работы, обобщаются и систематизируются.

Еще одна особенность практической психологии — целостность в описании человека.

Концепции практической психологии отличаются метафоричностью, то есть использованием терминов, имеющих переносный образный смысл.

В практической психологии значительным оказывается влияние личности психолога на процесс и результаты работы.

Практические психологи проявляют большое стремление к популяризации психологических знаний.

Что такое научная психология

Научная психология – материал, полученный методом экспериментов и исследований. Психология в научных терминах и теориях.

Источники научной психологии:

- книги, научные статьи и другие публикации;

- эксперименты;

- учителя и наставники, передающие теоретический опыт (обучение в университете по направлению психологии).

Основа научной психологии – житейская психология. Только заметив что-то на практике, ученые решают найти научное объяснение и определить масштабность процесса.

Научная психология дает общие рекомендации по взаимодействию. Например, известно, что все люди заражаются эмоциями группы; мозг каждого человека реагирует повышением настроения на вынужденную улыбку. А яркие цвета возбуждают психику каждого индивида, холодные оттенки нагоняют тоску и т. д. Значит, можно смело использовать эти приемы в быту.

Специфические отрасли психологии

В психологии можно выделить несколько основных отраслей:

- Инженерная психология. данная отрасль изучает все те психологические процессы, которые влияют на производительность, самоорганизацию, развитие трудовой деятельности и т.д. Труд – это неотъемлемая часть жизнедеятельности любого человека. Трудиться человек начинает с детства, однако, далеко не все люди могут достичь определенных результатов в трудовой деятельности, которых бы они хотели. Залог успеха в трудовой деятельности также кроется в психологии человека, некоторых одолевает лень, кто-то не может побороть свой страх перед профессией (например, космонавты, водолазы, электрики и т.д.), кто-то не может найти общий язык с руководством или коллегами, причин сожжет быть множество. Психологи помогают избавиться от сомнений, найти истинную причину страхов или непониманий, что в итоге должно стабилизировать отношение человека к трудовой деятельности, найти путь решения проблемы;

- Медицинская психология. На сегодняшний день многие люди имеют психологические проблемы, однако немногие имеют серьезные нарушения психики, которые требуют вмешательства профессионалов. Такими профессионалами и являются психиатры, нейропсихологи, психофармакологи, психотерапевты и т. д.;

- Педагогическая психология. Часто психолог является и педагогом, особенно в рамках проблем, связанных с поведением человека. Поведение – это тоже психология человека, особенно часто нарушения в поведении проявляются у детей или подростков. Психолог должен понять причину такого поведения или выявить факторы, которые влияют на ребенка, и он начинает действовать определенным образом;

- Юридическая психология. Специалисты этой отрасли работают с убийцами, маньяками, у которых серьезные психологические нарушения. При этом профессиональные психологи должны выяснить подлинность психологического расстройства, так как в зависимости от диагноза решается судьба человека;

- Военная психология. Известно, что военные – это люди с определенным поведением, складом ума, воспитанием и т.д. Психологи плотно работают с военными, помогая им бороться с сомнениями, страхами.

Ищешь идеи для учебной работы по данному предмету? Задай вопрос преподавателю и получи ответ через 15 минут! Задать вопрос

Стадия элементарной сенсорной психики

В отечественной психологии давно утвердилось мнение о том, что поведение животных по своей сути является инстинктивным поведением. С инстинктами связаны и те формы поведения, которые приобретаются конкретными животными в процессе его жизни.

^ Инстинктивное поведение – это видовое поведение, одинаково направленное у всех представителей одного и того же вида животных. Как правило инстинктивное поведение определяется биологической целесообразностью и заключается в обеспечении возможности существование (выживания) конкретного представителя или вида в целом. Но было бы не совсем верно утверждать, что поведение животного является только генетически обусловленным и не изменяется в течение жизни.

Условия, в которых находится животное, постоянно изменяются, поэтому индивидуальное приспособление существует у всех животных.

Особенностью поведения животных на ранних этапах развития является то, что оно всегда побуждается и управляется отдельными свойствами предметов, воздействующих на животное. Например, как только насекомое попадает в паутину, паук бежит к нему и опутывает своей нитью. Что вызывает это поведение паука? Вибрация паутины, передающая вибрацию крыльев насекомых. Как только вибрация прекращается, паук перестает двигаться к своей жертве, но стоит возобновить вибрацию, как паук вновь начинает двигаться. То, что именно вибрация паутины обусловливает поведение паука, доказывает следующий опыт: вибрирующий камертон, поднесенный к паутине, вызывает движение паука, в то же время вибрация крыльев мухи, схваченной пинцетом и поднесенной непосредственно к пауку, заставляет паука обратиться в бегство.

Невольно возникает несколько вопросов. Во-первых, чем объясняется побудительное действие тех или иных свойств предметов и, во-вторых, почему вообще возможно какое-либо поведение животных? Ответ на первый вопрос прост: вибрация паутины устойчиво связана у паука с поглощением и усвоением им пищи – насекомого, попавшего в паутину. Следовательно, подобное поведение животных имеет биологический смысл, поскольку связано с удовлетворением биологических потребностей, в данном случае с поглощением пищи.

Следует отметить, что биологический смысл воздействия предметов, возбуждающих и направляющих поведение животного, не является постоянным, а меняется и развивается в зависимости от конкретных условий жизни животного и особенностей среды. Если, например, проголодавшуюся жабу начать кормить червями, а потом положить перед ней спичку и комок мха, то она схватит спичку, имеющую, подобно червям, удлиненную форму. Но если предварительно кормить жабу пауками, то она не обратит внимания на спичку и схватит мох. Округлые формы приобрели теперь для нее смысл пищи.

Эта стадия развития, характеризующаяся тем, что поведение животного побуждается отдельными свойствами предмета в силу того, что они связаны с осуществлением основных жизненных функций животных, называется стадией элементарного поведения. Соответственно данный уровень развития психики называется стадией элементарной сенсорной психики.

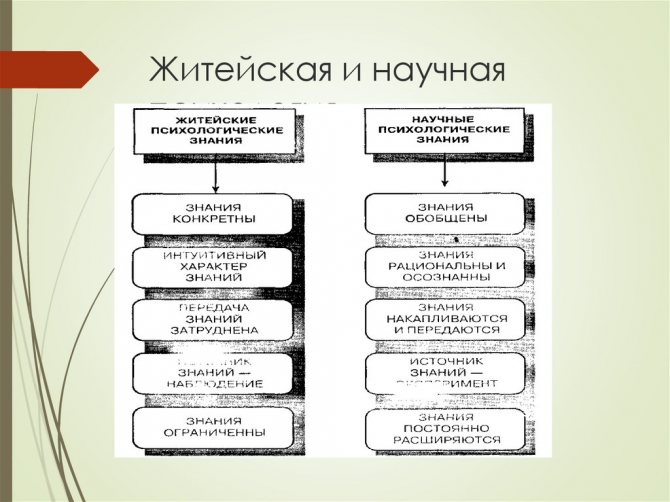

Научная и житейская психология, их сравнительны анализ.

Научная психология – устойчивые психологические знания, полученные в процессе теоретического и экспериментального изучения психики людей и животных. Характеристики: обобщенность – осмысленность конкретного психологического явления; рационализм – научные данные максимально исследованы и осознанны; неограниченность – могут использоваться множеством людей; основываются на эксперимента – научные психол.данные исследованы в различных условиях; слабая ограниченность в материалах – отражает как весь человеческих опыт, так и условия в которых он накапливался.

Функции способностей

Известный отечественный психолог Б.Ф. Ломов выделял три функции психики: коммуникативную, регуляторную и познавательную. Отсюда можно заключить, что для реализации этих функций необходимы коммуникативные, регуляторные и познавательные способности. Способности обеспечивают более быстрое и качественное приобретение навыков и умений в какой-то одной деятельности или в нескольких деятельностях. Наличие способностей позволяет человеку взаимодействовать с другими людьми, обучаться и эффективно адаптироваться в новых и сложных условиях жизни, творчески осваивать все новые и новые виды деятельности, что, в свою очередь, способствует развитию всех его психических процессов и свойств личности.

Физиологические механизмы

Биологической основой способностей являются задатки.

Первое экспериментальное исследование способностей было выполнено Ф. Гальтоном (выдающийся английский ученый). В 1883 г. вышел его труд «Исследование человеческих способностей». Гальтон был убежден, что представители социальной элиты и биологически, и интеллектуально превосходят представителей социальных низов, а женщины гораздо менее талантливы и умны, чем мужчины. Однако экспериментальные данные, выполненные на выборке в 10 тыс. человек, показали ошибочность его теоретических взглядов. Дальнейшие исследования Гальтона привели к попытке решить основные задачи психологии способностей.

1. Развитие способностей и их детерминации. Основным звеном детерминации Гальтон считал соотношение наследственности и среды.

Этот вопрос до сих пор окончательно не разрешен. Одни ученые считают, что способности наследуются, и убедительно это доказывают, другие отдают предпочтение среде и также убедительно это доказывают. Более разумным на данном этапе является третье мнение о коэволюции природного и социального в происхождении и развитии способностей. Выдвигается положение, что генотип содержит в себе в свернутом виде информацию об историческом прошлом человека и программу его индивидуального развития, адаптированную к специальным социальным условиям жизни. Любая характеристика индивида является продуктом генофонда и прошлого опыта «Доля каждого, — как указывал О. Хебб, — не ясна так же, как не ясно, от чего более зависит площадь прямоугольника — от длины или ширины».

2. Взаимосвязь специальных и общих способностей. Гальтон полагал, что, измеряя параметры простейших психических процессов, можно определить уровень творческой одаренности человека.

3. Создание методов измерения способностей. Он считал, что тесты сенсорного различения могут служить для измерения интеллекта.

4. Способности и деятельность.

В отечественной психологии проблема способностей исследовалась довольно широко (СЛ. Рубинштейн, Б.М. Теплов, К.К. Платонов и др.). Б.М. Теплов показал, что помимо успеха в деятельности, способности детерминируют скорость и легкость овладения той или иной деятельностью. Эта мысль фиксируется в формулах:

Другой взгляд на понятие способностей представлен в работах В.Д. Шадрикова. Он считает, что способности являются общими для разных деятельностей, и выделяет мыслительные, восприятия, памяти и т. д., и не существует «педагогических», «кулинарных», «музыкальных» и прочих способностей. Но большинство отечественных ученых склонны выделять общие и специальные способности вслед за Тепловым.

Понятие об одаренности.

Одаренность является следующим уровнем развития способностей. Одаренностью называют своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку возможность успешного выполнения какой-либо деятельности. От одаренности зависит не успешное выполнение деятельности, а только возможность такого успешного выполнения

Долгое время «одаренность» считалась синонимом «способности». Однако, по мнению С.Л. Рубинштейна, которое он высказал еще в 1935 г., она определяется комплексом свойств личности. И этому есть ряд веских доказательств. Одна из газет поведала о биологе, который опубликовал научный труд, включавший обширную библиографию — 300 названий, которую он продиктовал машинистке по памяти и без единой ошибки. Однако незаурядная память не сделала этого биолога незаурядным ученым.

А.Р. Лурия в течение многих лет исследовал феноменальную память одного газетного репортера. Опыты показали, что этот репортер мог моментально запомнить и повторить громадные по длине ряды слов и чисел в прямом и обратном порядке и начиная с любого звена этих рядов. Он воспроизводил их без всякого труда через месяц, год и даже через шестнадцать лет после запоминания. Но во всех других отношениях репортер был заурядным человеком, сменил за свою жизнь много профессий, но так ничего в ней и не добился.

Б.М. Теплов (1941) тоже понимал одаренность как совокупность способностей. При этом он считал, что они не просто сосуществуют, но приобретают иной характер в зависимости от наличия и степени развития друг друга. Это качественно новое образование, а не сумма энного числа способностей. Однако такое образование остается, согласно Б. М. Теплову, чисто психологическим.

По его мнению, своеобразие понятий «одаренность» и «способности» обусловлено тем, что они рассматриваются сквозь призму деятельности, успех которой ими обеспечен. Поэтому, как писал автор, нельзя говорить об одаренности вообще, а только об одаренности в какой-нибудь конкретной деятельности.

Итак, отечественные психологи считают: Одаренность— это сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность (уровень и своеобразие) выполнения определенной деятельности.

Выделяют следующие особенности одаренных индивидов: сочетание яркого воображения с вниманием к деталям при объективной проверке идей; способность к нестандартному восприятию; интуиция, изобретательность, бессознательный разум; дивергентное мышление; любознательность; мужество; воображение; конкретность мышления; смелость; эстетическая чувствительность.

Западные психологи различают несколько видов одаренности: общая интеллектуальная одаренность; специфическая академическая одаренность; творческая одаренность: художественное и исполнительское искусство; психомоторная одаренность, лидерская и социальная одаренность. Они соответствуют семи видам интеллекта: лингвистическому, музыкальному, логико-математическому, пространственному, телесно-кинестетическому, внутриличностному и межличностному. Последнее есть не что иное, как способность понимать других и ладить с ними, коммуникативность.

Одаренность может проявляться в различных сферах деятельности: интеллектуальной, академической (учебной), творческой, художественной, в сфере общения (лидерство) и психомоторики. Одаренных людей отличает, прежде всего, внимательность, собранность, постоянная готовность к деятельности; им свойственная настойчивость в достижении цели, неуемная потребность трудиться, а также интеллект, превышающий средний уровень.

Необходимо подчеркнуть то, что от одаренности зависит не успешное выполнение деятельности, а только возможность такого успешного выполнения. Для успешного выполнения всякой деятельности требуется не только наличие соответствующего сочетания способностей, но и овладение необходимыми знаниями и навыками. Какую бы феноменальную математическую одаренность ни имел человек, но если он никогда не учился математике, он не сможет успешно выполнять функции самого заурядного специалиста в этой области. Одаренность определяет только возможность достижения успеха в той или иной деятельности, реализация же этой возможности определяется тем, в какой мере будут развиты соответствующие способности, и какие будут приобретены знания и навыки.

Представления о задатках.

Задатки — это некоторые генетические детерминированные (врожденные) анатомо-физиологические особенности нервной системы, составляющие индивидуально-природную основу (предпосылку) формирования и развития способностей.

Задатки весьма многозначны, они — лишь предпосылки развития способностей. Способности, развивающиеся на их основе, обусловливаются, но не предопределяются ими. Характерным для задатков является то, что они сами по себе еще ни на что не направлены. Задатки влияют, но не решающим образом, на процесс формирования и развития способностей, которые формируются прижизненно в процессе деятельности и воспитания. Задатки обусловливают разные пути формирования способностей, влияют на уровень достижения, быстроту развития.

Следует подчеркнуть, что наличие определенных задатков у человека не означает, что у него будут развиваться те или иные способности. Например, существенной предпосылкой для развития музыкальных способностей является тонкий слух. Но строение периферического (слухового) и центрального нервного аппарата является лишь предпосылкой к развитию музыкальных способностей. Строение мозга не предусматривает, какие профессии и специальности, связанные с музыкальным слухом, могут возникнуть в человеческом обществе. Не предусмотрено и то, какую область деятельности изберет для себя человек и какие возможности будут предоставлены ему для развития имеющихся у него задатков. Следовательно, в какой степени будут развиты задатки человека, зависит от условий его индивидуального развития.

Таким образом, развитие задатков — это социально обусловленный процесс, который связан с условиями воспитания и особенностями развития общества. Задатки развиваются и трансформируются в способности при условии, если в обществе возникла потребность в тех или иных профессиях, в частности где нужен именно тонкий музыкальный слух. Вторым существенным фактором развития задатков являются особенности воспитания.

Задатки неспецифичны. Наличие у человека задатков определенного вида не означает, что на их базе в благоприятных условиях обязательно должна развиться какая-то конкретная способность. На основе одних и тех же задатков могут развиваться различные способности в зависимости от характера требований, предъявляемых деятельностью. Так, человек, обладающий хорошим слухом и чувством ритма, может стать музыкальным исполнителем, дирижером, танцором, певцом, музыкальным критиком, педагогом, композитором и т. д. Вместе с тем нельзя считать, что задатки не влияют на характер будущих способностей. Так, особенности слухового анализатора скажутся именно на тех способностях, которые требуют особого уровня развития данного анализатора.

Развитие способностей.

К факторам, влияющим на развитие способностей, относят: характер деятельности, внешнюю среду, внутреннюю среду и возможность компенсации.

Способности развиваются более всего в той деятельности, для которой они предназначены. Они могут развиваться и в сходных видах деятельности, а также в деятельности, которая требует разнообразных способностей (например, игра). Более всего значима ведущая деятельность в каждом возрастном периоде. Но развитие способностей происходит не само по себе, поэтому деятельность ребенка необходимо организовать.

Исследования психологов показали, что у каждой способности есть свой «золотой» возраст — сензитивный период, в котором ребенок наиболее чувствителен к освоению той или иной деятельности (например, артистический период — 5 лет, к овладению чтением дети более чувствительны в 5-7 лет и т.д.). Важно, чтобы взрослые знали эти периоды и не пропустили их для выявления и развития способностей. Успех в деятельности определяют также и свойства личности, такие как трудолюбие, настойчивость, самокритичность, которые следует развивать.

Для развития способностей важна и внешняя среда — материальные условия, общение, образ жизни, система воспитания.

Слабость одной способности может компенсироваться развитием другой (например, мнемическая и умственная способности).

Деятельность ведущая — деятельность, выполнение которой определяет возникновение и формирование основных психологических новообразований человека на данной ступени развития его личности. В онтогенезе выделяют виды ведущей деятельности: 1) непосредственное общение младенца со взрослыми; 2) предметно-мани-пулятивная деятельность в раннем детстве; 3) сюжетно-ролевая игра у дошкольников; 4) учебная деятельность младших школьников; 5) общественно полезная деятельность подростков; 6) профессионально-учебная деятельность в ранней юности; 7) трудовая деятельность в период взрослости (зрелости).

5. Ощущение. Классификация ощущений.

Свойства ощущений

Качество — основная особенность данного ощущения, позволяющая отличать одни виды ощущений от других и варьирующаяся в пределах данного вида. Например, специфические особенности позволяют отличить слуховые ощущения от зрительных, но в то же время имеют место вариации ощущений внутри каждого вида: слуховые ощущения характеризуются высотой, тембром, громкостью; зрительные, соответственно, цветовым тоном, насыщенностью и светлотой

. Качество ощущений во многом обусловлено строением органа чувствительности, его способностью отражать воздействие внешнего мира.

Интенсивность — это количественная характеристика ощущений, т.е. большая или меньшая сила их проявления. Она зависит от силы воздействия раздражителя и от функционального состояния рецептора. Согласно закону Вебера – Фехнера, интенсивность ощущений (Е)

прямо пропорциональна логарифму силы раздражителя (I) : E=k log I + c. Продолжительность (длительность) (последовательные образы) – временная характеристика ощущений; это время, в течение которого сохраняется конкретное ощущение непосредственно после прекращения воздействия раздражителя. По отношению к продолжительности ощущений употребляют такие понятия, как «латентный период реакции»

и «инерция» .

При воздействии раздражителя на органы чувств ощущения возникают не сразу, а спустя некоторое время. Этот промежуток времени от момента подачи сигнала до момента возникновения ощущения называется латентным (скрытым) периодом ощущения. Подобно тому, как ощущения не возникают одновременно с воздействием раздражителя, они не исчезают сразу же после прекращения его воздействия.

Пространственная локализация – свойство ощущений, которое заключается в том, что переживаемые ощущения соотносятся с той частью тела, на которую воздействует раздражитель.

Пороги ощущений

Нижний порог ощущения – минимальная величина или сила раздражителя, которая способна вызвать в анализаторе нервное возбуждение, достаточное для возникновения ощущения.

Верхний порог ощущения – максимальная величина раздражителя, сверх которой раздражение перестает ощущаться.

Абсолютный порог ощущения у различных людей неодинаковы. Величина порога меняться с возрастом. На величину порога влияет деятельность, функциональное состояние человека, сила, длительность раздражения и др.

Разностный порог ощущения (порог различения) – минимальная разница в интенсивности двух однородных раздражителей, которую человек способен ощутить.

Синестезия — это возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, характерного для другого анализатора.

Сенсибилизация – повышение чувствительности анализаторов в связи с повышением возбудимости коры головного мозга под влиянием одновременной деятельности других анализаторов.

6. Восприятие. Восприятие как система перцептивных действий. Основные виды и свойства восприятия.

Свойства восприятия

Избирательность

– способность человека воспринимать лишь те предметы, которые представляют для него наибольший интерес.

Предметность

восприятия отражает возможность человека реагировать на воздействия конкретных предметов окружающей деятельности, относящихся к определенному классу.

Апперцепция

– зависимость восприятия от прежнего опыта человека

Осмысленность

восприятия – воспринимаемые человеком предметы имеют для него определенный жизненный смысл.

Константность восприятия

– постоянство в восприятии, которое обусловлено знанием физических свойств предметов, предмет воспринимается в кругу других известных человеку предметов.

Целостность восприятия

выражается в том, что образы отражаемых предметов выступают в сознании человека в совокупности многих их качеств и характеристик, даже если отдельные из этих качеств в данный момент не воспринимаются.

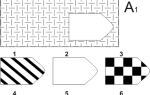

Восприятие пространства

В человеческой практике встречаются и ошибки восприятия пространства – иллюзии. Более подробно зрительные иллюзии разбираются в разделе 6.4 данной книги. Примером зрительной иллюзии является переоценка вертикальных линий (из двух линий одинакового размера вертикальная зрительно всегда воспринимается как большая по сравнению с горизонтальной – рис. 11).

Рис.11. Вертикально-горизонтальная иллюзия Вундта

Восприятие движения – это отражение во времени изменений положения объектов или самого наблюдателя в пространстве (табл. 6).

Таблица 6.

Восприятие движения

При этом мозг фиксирует ряд параметров движения: направление движения, его скорость, ускорение, форму и амплитуду. В этом виде восприятия участвует суставно-мышечный и вестибулярный анализатор человека. С помощью последнего человек определяет величину ускорения и интенсивность вращения или поворотов. Для этого в височной кости имеется система трех полукружных каналов, расположенных в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, и двух мешочков (круглый и овальный), которые реагируют на любое движение головы.

Восприятие времени – наименее изученная область психологии. Пока только известно, что оценка длительности временного отрезка зависит от того, какими событиями (с точки зрения конкретного человека) он был заполнен. Если время было заполнено множеством интересных событий, то субъективно оно проходит быстро, а если значимых событий было мало, то время тянется «медленно». При воспоминании имеет место обратный феномен – период времени, заполненный интересными делами, кажется нам более продолжительным, чем «пустой». Материальной основой восприятия времени человеком являются так называемые «клеточные часы» – фиксированная длительность некоторых биологических процессов на уровни отдельных клеток, по которым организм и сверяет длительность больших промежутков времени. В понятие «восприятие времени» включаются такие виды восприятия, как восприятие длительности явлений, восприятие последовательности явлений, а также восприятие темпа и ритма.

Вторая классификация восприятия (по ведущей модальности) включает в себя зрительное, слуховое, вкусовое, обонятельное, тактильное восприятие, а также восприятие своего тела в пространстве (рис. 12).

В соответствии с этой классификацией в нейролингвистическом программировании (одном из направлений современной психологии) всех людей принято делить на визуалов, аудиалов

и кинестетиков. У визуалов преобладает зрительный тип восприятия, у аудиалов – слуховой, а у кинестетиков – тактильный, вкусовой и температурный.

По степени волевого контроля восприятия делятся на преднамеренные и непреднамеренные (рис.13).

Рис.12. Виды восприятия по ведущей модальности

Рис. Виды восприятия

7. Внимание, его виды и свойства. Внимание и сознание. Развитие внимания.

Свойства внимания.

Концентрация внимания — это способность человека сосредоточиваться на главном в его деятельности, отвлекаясь от всего того, что находится в данный момент за пределами решаемой им задачи.

Избирательность внимания — это его сосредоточение на наиболее важных предметах.

Распределение внимания — это возможность человека иметь в сознании одновременно несколько разнородных объектов или же выполнять сложную Деятельность, состоящую из множества одновременных операций.

Объем внимания характеризуется количеством объектов или их элементов, которые могут быть одновременно восприняты с одинаковой степенью ясности и отчетливости.

Интенсивность внимания характеризуется относительно большей затратой нервной энергии на выполнение данного вида деятельности, в связи с чем Участвующие в этой деятельности психические процессы протекают с большей ясностью, четкостью и быстротой.

Устойчивость внимания — это его способность задерживаться на восприятии данного объекта.

Отвлекаемость внимания чаще всего является следствием отсутствия волевого усилия и интереса к объекту или деятельности.

Виды внимания.

Преднамеренное (произвольное) внимание — это внимание, которое возникает в результате сознательных усилий человека, направленных на лучшее выполнение той или иной деятельности. Оно характеризуется целенаправленностью, организованностью, повышенной устойчивостью.

Целенаправленность

определяется задачами, которые человек ставит перед собой в той или иной деятельности. Преднамеренное внимание вызывают не все объекты, а только те, которые связаны с задачей, выполняемой в данный момент; из многих объектов выбираются те, которые необходимы при выполнении данного вида деятельности.

Организованность

преднамеренного внимания означает, что мы заранее готовимся быть внимательными к тому или другому предмету, сознательно направляем на него свое внимание, проявляем умение организовать необходимые для данной деятельности психические процессы.

Повышенная устойчивость

преднамеренного внимания позволяет организовать работу на протяжении более или менее долгого времени. Она связана с планированием этой работы.

Сосредоточенное внимание — это внимание, направленное на какой-либо один объект или вид деятельности. Оно бывает динамическим и статическим.

Динамическим

называется такое внимание, которое в начале работы характеризуется малой интенсивностью, и только с помощью значительных усилий человек повышает его интенсивность.

Статическое внимание

— это такое внимание, высокая интенсивность которого легко возникает в самом начале работы и сохраняется на протяжении всего времени ее выполнения.

Непреднамеренное (непроизвольное) внимание — это внимание, вызываемое внешними причинами — теми или другими особенностями объектов, воздействующих на человека в данный момент. Ими могут быть интенсивность Раздражения, новизна и необычность объекта, а также его динамичность.

Интенсивность раздражения

заключается в подавляющем действии объекта внимания человека на его сознание (например, более сильный звук, более яркий план), которое активизирует психику.

Новизна и необычность объекта

, даже если он и не выделяется интенсивностью своего действия, также становится стимулом внимания.

Развивать внимание можно с помощью психологических упражнений, например:

1. «Игры индейцев»для развития объема внимания: двум или нескольким соревнующимся в течение короткого времени показывают сразу много предметов, после чего каждый отдельно говорит судье, что он видел, стараясь перечислить и подробно описать возможно большее число предметов. Так, один фокусник добился того, что быстро проходя мимо витрины, мог заметить и описать до 40 предметов.

2. «Печатная машинка»— это классическое театральное упражнение развивает навыки сосредоточения. Каждому человеку дается 1-2 буквы из алфавита, преподаватель называет слово и участники должны «выстучать» его на своей пишущей машинке. Называют слово и делают хлопок, затем делает хлопок тот человек, с чьей буквы начинается слово, затем хлопок учителя — вторая буква, хлопок ученика и т. д.

3. «Ктобыстрее?» Людям предлагается как можно быстрее и точнее вычеркнуть в колонке любого текста какую-либо часто встречающуюся букву, например, «о» или «е». Успешность выполнения теста оценивается по времени его выполнения и количеству допущенных ошибок — пропущенных букв: чем меньше величина этих показателей, тем выше успешность. При этом надо поощрять успехи и стимулировать интерес.

Для тренировки переключения и распределения внимания задачу следует изменить: предлагается зачеркивать одну букву вертикальной чертой, а другую — горизонтальной или по сигналу чередовать зачеркивание одной буквы с зачеркиванием другой. Со временем задание можно усложнить. Например, одну букву зачеркивать, другую подчеркивать, а третью обводить кружком.

Цель такой тренировки — выработка привычных, доведенных до автоматизма действий, подчиненных определенной, четко осознаваемой цели. Время заданий варьируется в зависимости от возраста (мл. школьники — до 15 мин., подростки — до 30 мин.).

4. «Наблюдательность».Детям предлагается по памяти подробно описать школьный двор, путь из дома в школу —

то, что они видели сотни раз. Такие описания младшие школьники делают устно, а их одноклассники дополняют пропущенные детали. Подростки могут записать свои описания, а затем сравнить их между собой и с реальной действительностью. В этой игре выявляются связи внимания и зрительной памяти.

5. «Корректура».Ведущий пишет на листе бумаги несколько предложений с пропуском и перестановкой букв в некоторых словах. Ученику разрешается прочесть этот текст только один раз, сразу исправляя ошибки цветным карандашом. Затем он передает лист второму ученику, который исправляет оставленные ошибки карандашом другого цвета. Возможно проведение соревнований в парах.

6. «Пальцы».

Участники удобно располагаются в креслах или на стульях, образуя круг. Следует переплести пальцы положенных на колени рук, оставив большие пальцы свободными. По команде «Начали» медленно вращают большие пальцы один вокруг другого с постоянной скоростью и в одном направлении, следя за тем, чтобы они не касались друг друга. Сосредоточить внимание на этом движении. По команде «Стоп» прекратить упражнение. Длительность 5—15 минут. Некоторые участники испытывают необычные ощущения: увеличения или отчуждения пальцев, кажущееся изменение направления их движения. Кто-то будет чувствовать сильное раздражение или беспокойство. Эти трудности связаны с необычностью объекта сосредоточения.

8. Память. Классификация памяти. Развитие памяти.

Классификация видов памяти

Обе эти классификации являются независимыми друг от друга – например, в кратковременной памяти может храниться информация словесно-логического или двигательного характера.

Разберем подробнее эти классификации видов памяти

По способу заучивания.В зависимости от приемов заучивания различают механическую

и смысловую память. Первая – это запоминание информации путем многократного повторения в той форме, в которой она воспринимается, без ее преобразования и анализа. Смысловая память представляет собой запоминание не внешней формы, а смысла изучаемой информации. При этом последняя связывается с уже имеющейся информацией и по новому структурируется.

По участию воли в процессе запоминания.Термином «непроизвольная память»

обозначают процесс запоминания, который происходит без всяких усилий, как бы «автоматически». Этот вид запоминания характерен для сильных или необычных сигналов внешней среды, вызывающих эмоции и чувства, в частности, интерес.

Произвольная память

подразумевает случаи, когда перед человеком стоит задача запомнить ту или иную информацию и человек прилагает определенные волевые усилия для реализации данной задачи.

По характеру психической активности.В образной

памяти хранятся образы: зрительные представления, звуки, запахи. Соответственно выделяют отдельно зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую и другие виды памяти.

В эмоциональной

памяти содержатся воспоминания о чувствах и эмоциях, которые когда-то переживал человек.

Двигательная

память лежит в основе запоминания и воспроизведения движений.

Словесно-логическая

память содержит информацию не в виде образов, а в виде словесных понятий (в том числе абстрактно-логических) или чисел. Это память на смысл изложения, его логику, на соотношение между элементами информации, получаемой в словесной форме.

Развитие памяти

(англ. memory development

) — происходит в связи с общим развитием ребенка. Уже на 1-м мес жизни обнаруживаются условные рефлексы , в которых закрепляются еще в нерасчлененном виде элементарные чувственные впечатления, движения , эмоциональные состояния. К концу 1-го полугодия появляется узнавание , а затем и воспроизведение образов отсутствующих предметов. По мере того как ребенок овладевает навыками ходьбы и речи, память начинает быстро развиваться в результате расширения его контакта с вещами и речевого общения со взрослыми. В процессе обогащения чувственного опыта, его обобщения и закрепления в речи память детей становится все более устойчивой и прочной. Если у годовалого ребенка впечатления сохраняются 1-2 нед, то к концу 3-го г. жизни они могут сохраняться до 12 мес. Переход от младенческой к взрослой памяти осуществляется в результате как биологического развития (структуры мозга, участвующие в консолидации следов, напр. гиппокамп, созревают через 1-2 г. после рождения), так и познавательного развития ( развитие речи детей , начало обучения в школе и пр.).

1Следующая ⇒

Рекомендуемые страницы:

Знания о жизни

Итак, важно понимать, что житейская психология далека от науки, она является неким синтезом знаний людей о жизни, о себе, квинтэссенцией опыта, наблюдений и переживаний. Конечно, выводы, сделанные на основе субъективного опыта, вряд ли могут быть объективными и приемлемыми для окружающих

Житейская психология, ее основные признаки и характерные черты:

1. Конкретность и приземленность. Житейская психология склонна рассуждать о конкретных людях и ситуациях, в которые они попали, она опирается на субъективные переживания конкретных людей. Обычно вам в пример приводят истории, произошедшие с каким-то человеком, который попал в некую ситуацию и сделал для себя определенные выводы (естественно, этот вывод будет актуален и полезен для него, но не факт, что данное знание может быть широко применимо и использовано другими людьми).

2. Интуитивная природа знания. Особенности житейской психологии в том, что она опирается на интуицию, на субъективные чувствования, и обычно никто не стремится проверить свои ощущения или попытаться обдумать их. В этом чаще всего и есть главное ограничение интуитивного знания – его практически невозможно объяснить другому человеку, «я просто что-то осознал».

3. Недостаточная глубина знаний. Люди делают выводы поверхностно, не исследуя те или иные мотивы, эмоции или поведение других людей. Как правило, вывод делается быстро, без проверки его достоверности (отсюда берутся страхи, поверья, пословицы, суеверия, когда люди стараются следовать определенным правилам только потому, что так кто-то сказал; тут же обитает следование моде или опора на популярные книги или статьи, которые никакого научного знания в себе не несут).

4. Основной метод – наблюдение. Большинство из нас делают выводы о чем-либо, основываясь лишь на периодическом, краткосрочном наблюдении, которое совсем не соответствует его научному аналогу. В итоге это приводит к поверхностному восприятию реальности, так как все проверяется только на личном опыте, и, как известно, такой метод исключительно субъективен и ограничен.

Рекомендуем: Геронтопсихология — это

5. Житейская психология не имеет общей терминологии. Жизненный опыт многих людей связан с разными временами, эпохами, состояниями, поэтому каждый склонен описывать то или иное состояние «своими словами», в которые он вкладывает свой, только ему до конца понятный смысл. Нередко это приводит к недопониманию и подмене понятий.

Такие знания могут преподноситься весьма уверенно и открыто, вас могут убеждать, что данный метод или точка зрения верные, потому что так написано в журнале или потому что так делают все. Также вас могут уверять, что данный постулат проверен на собственном опыте. Например, человек встретил новый год в плохом настроении и весь будущий год у него не задался, после чего он несет это знание своим знакомым как догму.

Научная психология

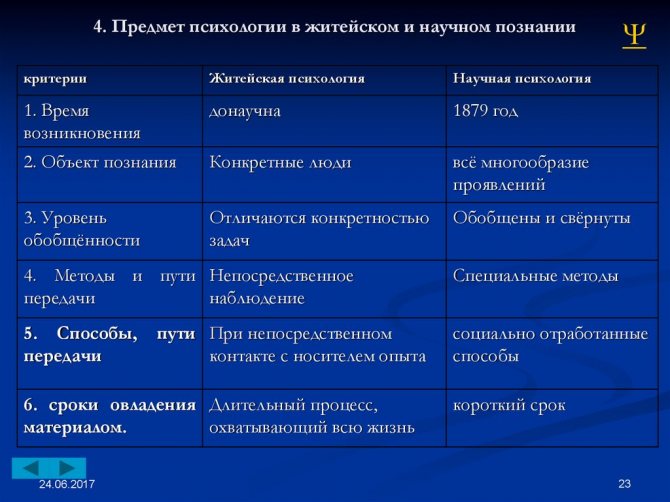

Психология стала самостоятельной наукой только во второй половине 19 века.

До этого знания из области психологии накапливались в:

- медицине

- биологии

- философии

- педагогике

- социологии

- и т.д.

Психология — наука о душе. Но так как “душе” никто определения дать не может, то в научном мире стали использовать слово “психика”. Заодно не спорить с религиозной картиной мира.

Психика — свойство неорганизованной материи, заключающееся в субъективном отражении объективного мира. Другими словами: психика — это как бы искажающий объектив, через который мы смотрим на мир. У кого-то — розовые очки, у кого-то — бинокль.

Примеры психических явлений и процессов:

- Познавательные (воображение, мышление, речь, память)

- Эмоциональные (сомнения, страхи, вдохновение)

- Различные стороны регуляции деятельности (лень, потребности, мотивация, воля)

- Темперамент человека

- Характер

- Социальные отношения (симпатии, антиматии, совместимость, внушаемость, лидерство, дружба)

Душевная жизнь может быть осознаваемой и неосознаваемой. Осознаваемая — та, в которой человек может дать себе отчет. Неосознаваемая — та, в которой не может.

Психические процессы могут быть произвольными и непроизвольными.

Метод — система способов и приемов, с помощью которой осуществляется процесс познания.

Методы исследований в научной психологии:

- систематизированные наблюдения — внешние и внутренние (самонаблюдение)

- эксперимент (естественный и лабораторный)

- моделирование

- биографический анализ документов

- методы математической и статистической обработки эмпирических данных

- опрос (устный и письменный, анкета и свободный опрос)

- использование тестов (тест-опросник, тест-задание и проективный тест)

Метод проекции: человек, отвечая на поставленные вопросы или выполняя задания, отражает в ответах свои скрытые личностные свойства.

Научное знание характеризуется объективностью — независимостью от субъективного мнения и позиции ученого.

Психология исследует поведение человека, его поступки и деятельность. Интересно то, что все это всегда субъективно.

А из этого есть прямое следствие: если все наши знания и восприятия субъективны, то субъективны и наши научные познания из очень даже объективных областей. Таких как биология, физика, математика. Если в какой-то момент мы станем лучше понимать, как работает наше восприятие реальности, может оказаться, что мы во мнооогом ошибались.

Психология понимает свою субъективность. И только за счет этого одного простого тезиса становится ясно, что все естественные науки намного более субъективны, чем кажутся. Это для тех, кто в науку верит, а психологию наукой не считает.

Почему-то отрицать психические явления, о которых говорилось выше, никому в голову не приходит. А вот психологию как науку — вполне. Более того, у меня самой было очень и очень предвзятое к ней отношение. Ровно до тех пор, пока я не начала погружаться и углубляться в теоретические основы, до которых никому обычно дела нет.

Сохранить статью в Pinterest

Особенности психологии как науки

Во все времена человечество интересовали вопросы о том, что есть человек: чем определяются причины и закономерности его поступков, законы поведения в обществе, внутренний мир. Интригующей представлялась задача понять, как возникают мысленные образы, что такое сознание, мышление, творчество, каковы их механизмы. На все эти и многие другие вопросы стремится ответить психология, которая с момента своего возникновения балансирует между наукой, искусством и верой. С чем связаны трудности ее становления?

Во-первых, это наука о самом сложном из всего, что известно человечеству. Еще древнегреческий философ Аристотель, начиная свой трактат «О душе», писал: «Среди прочих знаний исследованию о душе следует отвести одно из первых мест, так как оно – знание о наиболее возвышенном и удивительном». А великий физик А. Эйнштейн, знакомясь с опытами знаменитого психолога Ж. Пиаже, резюмировал свои впечатления в парадоксальной фразе о том, что изучение физических проблем – это детская игра в сравнении с загадками психологии детской игры.

Во-вторых, в психологии человек одновременно выступает и как объект, и как субъект познания. Происходит уникальное явление: научное сознание человека становится научным самосознанием.

В-третьих, в психологических изысканиях особенно остро стоит трудная и неоднозначно решаемая проблема объективности научного познания. Многие ученые отказывались от признания психологии объективной научной дисциплиной, аргументируя это невозможностью объективно изучать субъективный внутренний мир человека, который непосредственно открыт для познания только ему одному.

Трудности становления и развития психологии определяются, наконец, тем фактом, что это очень молодая наука. Несмотря на то что вопросы о сущности и особенностях человеческой психики ставились еще в работах античных и средневековых философов, официальное оформление научная психология получила немногим более ста лет назад – в 1879 г., когда немецкий психолог В. Вундт открыл в Лейпциге первую лабораторию экспериментальной психологии.

Само слово «психология» впервые появилось в XVI в. в западноевропейских текстах. Оно образовано от греческих слов «psych e» (душа) и «logos» (знание, наука): переводя дословно, психология есть наука о душе. Это определение не соответствует современным взглядам на психологическую науку. В названии отражены представления о психологии, характерные для периода ее зарождения и первоначального развития в рамках философии. Согласно философскому пониманию того времени предметом психологии выступала именно душа – главное, сущностное начало объектов живой природы, причина жизни, дыхания, познания и т. д.

Становление психологии как самостоятельной, действительно научной дисциплины происходило также на фоне открытий, которые совершались в рамках естественнонаучных исследований. Психология возникла на пересечении двух больших областей знаний – философии и естественных наук, и до сих пор не определено, считать ее естественной наукой или гуманитарной.

Слова «психолог», «психология» вышли за рамки научных трактатов и получили развитие в повседневной жизни: психологами называют знатоков человеческих душ, страстей и характеров; слово «психология» употребляется в нескольких значениях – под ним понимают как научное, так и ненаучное знание. В обыденном сознании эти понятия часто смешиваются.

У каждого человека есть запас житейских психологических знаний, основой которых является жизненный опыт. Мы можем понять другого, повлиять на его поведение, предсказать его поступки, помочь ему. Быть хорошим житейским психологом – одно из важных требований, предъявляемых к специалистам в тех профессиях, которые предполагают постоянное общение с людьми, таких как педагог, врач, менеджер, продавец и т. д. Ярчайшими образцами житейской психологии являются те произведения литературы и искусства, где представлен глубокий психологический анализ жизненных ситуаций и мотивов поведения героев. Содержание житейской психологии находит свое воплощение в обрядах, традициях, пословицах, поговорках, притчах, ритуалах, закрепляющих в себе многовековую народную мудрость. В связи с этим возникает вопрос: нужна ли научная психология, или, может быть, знаний и опыта, накопленных в житейской психологии, достаточно для того, чтобы помочь человеку преодолеть жизненные трудности, понять других людей и себя самого? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо осознать принципиальную разницу между житейскими и научными психологическими знаниями.

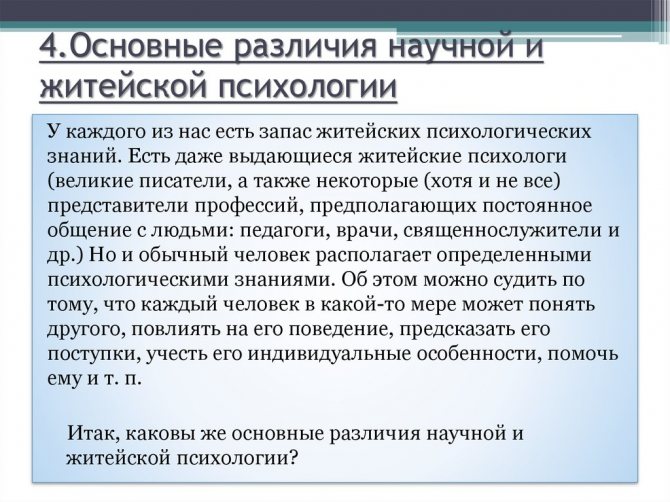

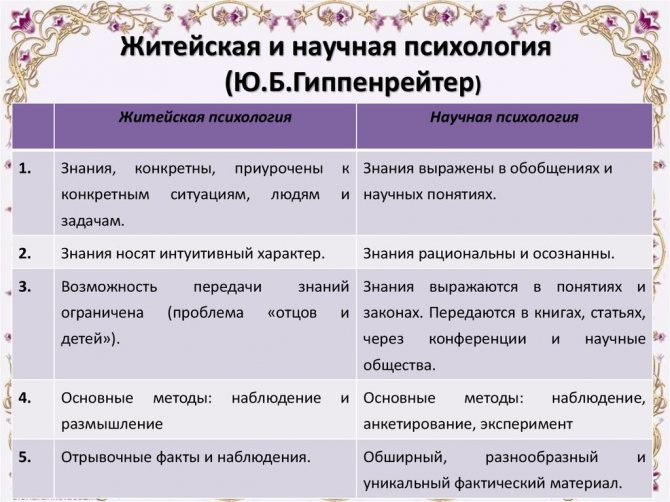

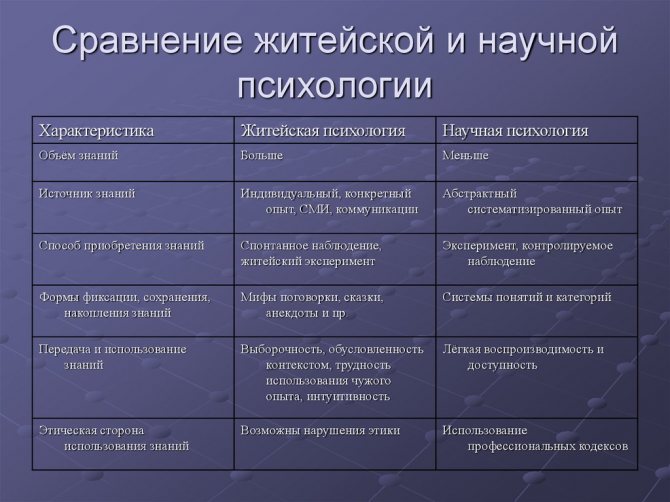

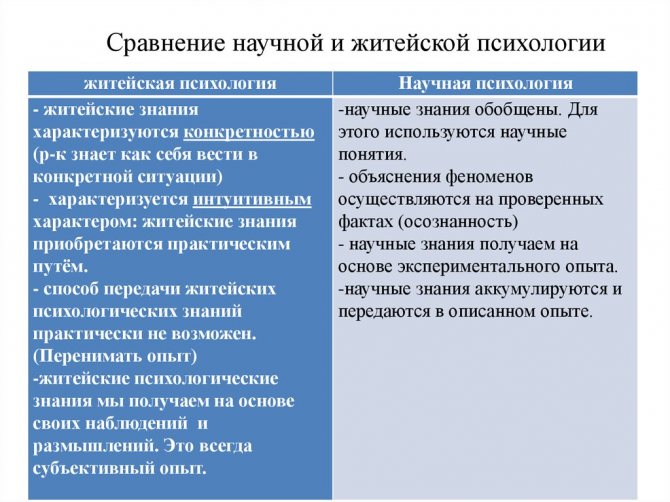

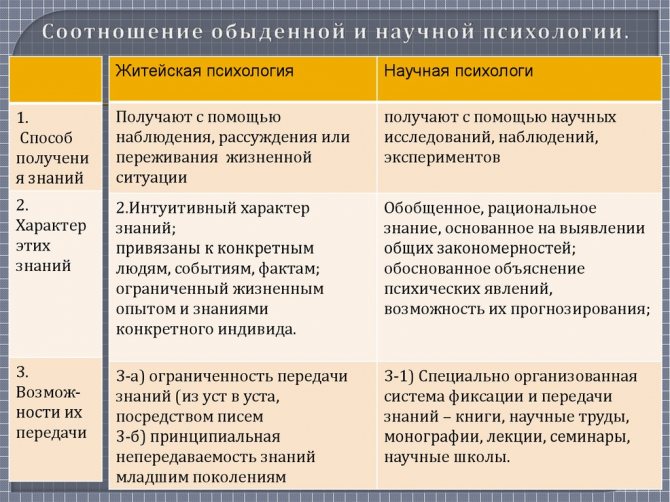

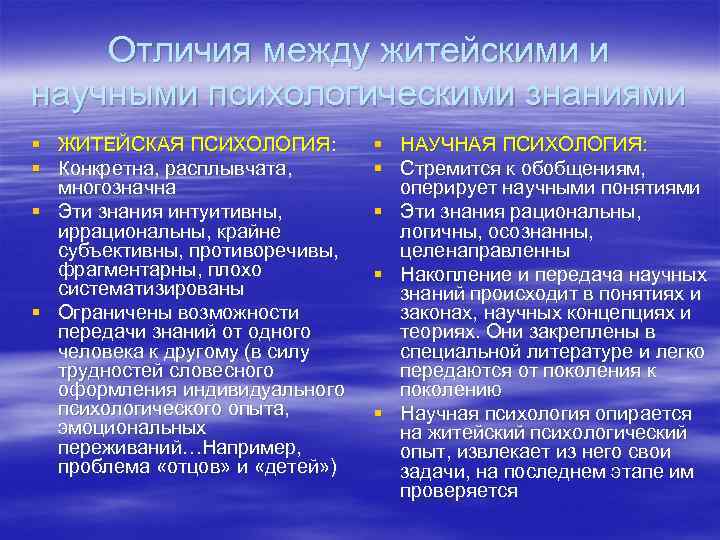

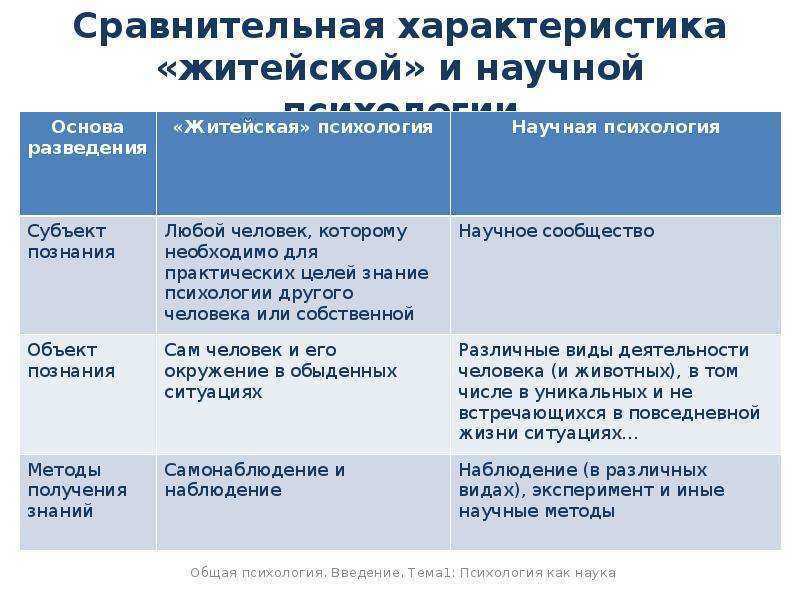

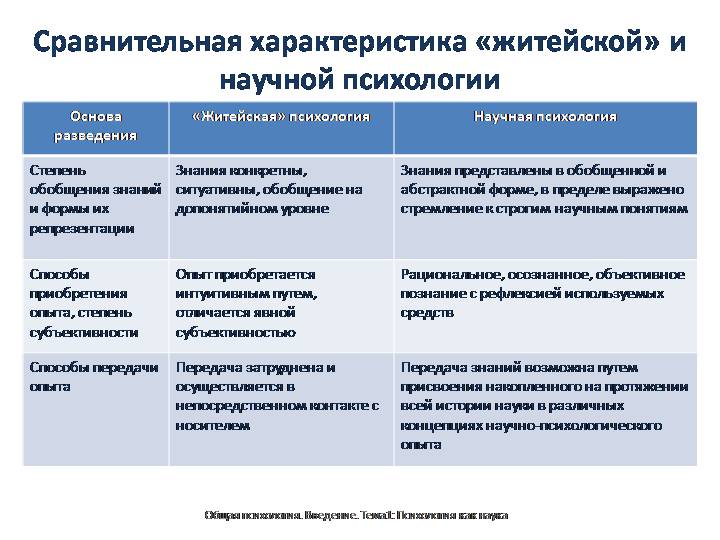

Просматриваются три основных различия:

1. По степени обобщения знаний и формам их представления. Житейские психологические знания конкретны: они связаны с определенными людьми, определенными ситуациями и частными задачами. Понятиям житейской психологии свойственны расплывчатость и многозначность. Научная психология, как любая наука, стремится к обобщениям. Для этого четко определяются и используются научные понятия, которые отражают наиболее существенные свойства предметов и явлений, общие связи и отношения.

2. По способу получения знаний и степени их субъективности. Житейские знания о психологии человека приобретаются с помощью непосредственного наблюдения за другими людьми и самонаблюдения, путем практических проб и ошибок. Они носят интуитивный характер, скорее иррациональны и крайне субъективны. Знания житейской психологии зачастую противоречивы, фрагментарны и плохо систематизированы. Методы получения знаний в научной психологии рациональны, осознанны и целенаправленны. Богатство используемых научной психологией методов дает обширный, разнообразный материал, который в обобщенном и систематизированном виде предстает в логически непротиворечивых концепциях и теориях. Для проверки выдвигаемых гипотез в научной психологии ученые разрабатывают и организуют специальные эксперименты, суть которых состоит в том, что исследователь не ожидает случайного проявления интересующих его психических процессов, а создает специальные условия, чтобы их вызвать.

3. По способам передачи знаний. Возможности передачи знаний в житейской психологии от одного человека к другому весьма ограничены. Это связано прежде всего с тем, что существуют трудности в словесном оформлении индивидуального психологического опыта, всей сложной гаммы эмоциональных переживаний, в то же время имеется определенное недоверие к достоверности и истинности подобного рода информации. Этот факт наглядно иллюстрируется извечной проблемой «отцов» и «детей», которая состоит как раз в том, что дети не могут и не хотят перенимать опыт старших. Каждое поколение учится на своих собственных ошибках. Накопление и передача научных знаний происходит в понятиях и законах, научных концепциях и теориях. Они закреплены в специальной литературе и легко передаются от поколения к поколению.

Перечисленные различия показывают преимущества научного психологического знания. Вместе с тем мы не можем отрицать необходимость житейского опыта, играющего важную роль в развитии психологии как науки. Научная психология, во-первых, опирается на житейский психологический опыт; во-вторых, извлекает из него свои задачи; в-третьих, на последнем этапе им проверяется. Взаимосвязь между научным и житейским психологическими знаниями не прямолинейна. Не все профессиональные психологи хорошие житейские психологи. И то, что вы познакомитесь с основами научной психологии, еще не значит, что вы сразу станете знатоками человеческих душ. Однако постоянный анализ возникающих жизненных ситуаций с привлечением знаний, которые вы получите изучая психологию, поможет вам лучше понимать других людей, окружающий мир и в конечном счете себя самих.

Понятия и концепции научной психологии влияют на житейские представления людей о психической жизни. В разговорный язык проникают научные психологические понятия, и люди начинают активно использовать их для описания своих состояний или особенностей личности. Результатом возросшего интереса к научной психологии в обществе стало активное развитие популярной психологии, которая предоставляет фундаментальные научные знания широкой аудитории, делая их более простыми и понятными. Позитивная роль популярной психологии состоит в формировании общей психологической культуры общества и привлечении интереса к психологии как научной дисциплине.

Методы психологии

«Метод – это путь познания, это способ, посредством которого познается предмет науки» (С.Л. Рубинштейн).

Учение о методе составляет особую область знания – методологию, которая определяется как система принципов и способов организации, построения теоретической и практической деятельности. Методология психологического исследования мира представлена несколькими уровнями. Базовым, создающим основу для всех последующих уровней, является философский уровень методологии, представленный наиболее общими принципами познания мира и мировоззренческими установками. Различные философские системы предлагают свои объяснения мира и методы достижения истинного знания. В психологии за всю истории ее развития сложилось несколько психологических направлений, школ и концепций, которые исходят из разных философских позиций.

Второй уровень методологии определяется общенаучными принципами

, отражающими специфику научного познания мира и науки как особой сферы человеческой деятельности.

Третий уровень составляют конкретно-научные принципы

психологии. Далее следуют методы исследования , представляющие собой способы получения психологических фактов и их интерпретации.

Наконец, последний уровень методологии представлен конкретными эмпирическими методиками,

с помощью которых происходят сбор и обработка психологических данных.

Современная психология обладает развернутой системой разнообразных методов и методик исследования, среди которых выделяют основные и вспомогательные.

К основным методам психологии относят наблюдение и эксперимент.

Наблюдение заключается в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии поведения человека. Объективное наблюдение в психологии направлено не на внешние действия сами по себе, а на их психологическое содержание; для научного наблюдения характерны не просто фиксация фактов, а их объяснение и интерпретация. Наблюдение может проводиться как в естественных условиях жизни человека, так и в специально организованной экспериментальной среде.

В исследовательской практике применяются следующие виды наблюдения:

в зависимости от характера взаимодействия с объектом: включённое и стороннее.

Во включенном наблюдении исследователь выступает в качестве непосредственного участника того процесса, за которым наблюдает, что позволяет получать целостное представление о ситуации.

Стороннее наблюдение происходит без взаимодействия и установления каких-либо контактов с теми, за кем ведется наблюдение;

в зависимости от позиции наблюдателя: открытое и скрытое. В первом случае исследователь открывает для наблюдаемых свою роль – недостатком такого наблюдения является скованность в поведении наблюдаемых субъектов, вызванное знанием о том, что за ними наблюдают.

При скрытом наблюдении присутствие наблюдателя не раскрывается;

в зависимости от характера контакта: непосредственное и опосредованное. В ходе непосредственного наблюдения наблюдатель и объект его внимания находятся в непосредственном контакте. В процесс опосредованного наблюдения включаются специальные средства, позволяющие получать более объективные результаты: видео– или аудиоаппаратура, «зеркало Гезелла», пропускающее свет только в одну сторону, благодаря чему можно наблюдать за поведением человека, оставаясь при этом невидимым, и др.

В зависимости от условий осуществления наблюдения бывает полевое и лабораторное.

Полевое наблюдение происходит в условиях повседневной жизни и деятельности наблюдаемого. Лабораторное осуществляется в искусственных, специально созданных условиях.

В психологических исследованиях широко используется также самонаблюдение,

в котором открываются собственные переживания, чувства, мысли и образы исследователя.

Каждый из названных видов наблюдения имеет свои достоинства и недостатки, собственные возможности для получения наиболее полных и достоверных данных. Однако в целом организация процесса психологического наблюдения представляет большую трудность, так как его результаты зависят от личности наблюдателя, его установок и отношения к наблюдаемым явлениям. Для снижения высокой степени субъективности в получении и интерпретации данных необходимо строгое следование фактам и их четкое фиксирование. Это повышает достоверность наблюдений и помогает избежать ошибок.

Благодаря эксперименту

у психологии появилась возможность для преодоления субъективности в познании ее предмета, с введением метода экспериментального исследования она стала развиваться как самостоятельная наука.

С.Л. Рубинштейном были выделены четыре основные особенности экспериментального метода:

1) исследователь сам вызывает изучаемое им явление – в отличие от наблюдения, при котором наблюдатель не может активно вмешиваться в ситуацию;

2) экспериментатор может варьировать, изменять условия протекания и проявления изучаемого процесса;

3) в эксперименте возможно попеременное исключение отдельных условий с целью установить закономерные связи, определяющие изучаемый процесс;

4) эксперимент позволяет варьировать количественное соотношение условий и осуществлять математическую обработку данных.

В психологии практикуются следующие виды экспериментального исследования:

— лабораторный эксперимент

проводится в специально создаваемых и тщательно контролируемых исследователем условиях, в некоторых случаях используются аппаратура и приборы, что обеспечивает научную объективность получаемых данных. Недостатком этого вида исследования является трудность переноса результатов, полученных в эксперименте, в реальную жизнь. Искусственность и абстрактность лабораторных условий существенно отличаются от условий жизнедеятельности человека;

— естественный эксперимент

снимает ограничения лабораторного эксперимента. Основное достоинство данного метода заключается в сочетании экспериментальности исследования с естественностью условий проведения. Идея проведения психологического эксперимента в естественных условиях жизни людей принадлежит отечественному психологу А.Ф. Лазурскому.

— формирующий эксперимент

предполагает целенаправленное воздействие на испытуемого в целях формирования у него определенных качеств Он может иметь обучающий и воспитывающий характеры;

— констатирующий эксперимент

выявляет определенные психические особенности и уровень развития соответствующих качеств.

Кроме вышеперечисленных основных методов в психологии широко применяются методы вспомогательные

:

— беседа (интервью) – получение информации в процессе непосредственного общения. Различают интервью свободное, в котором отсутствует четкий план беседы и имеется минимальная регламентация, и структурированное, где даются ответы на заранее подготовленные вопросы;

— тестирование – психологическая диагностика, предполагающая стандартизированные вопросы и задачи. В психологии создано большое количество специализированных тестов, предназначенных для измерения различных психических свойств и качеств личности: тесты интеллекта, способностей, достижений личности, проективные и многие др. Их применение требует профессиональной психологической подготовки, так как непрофессиональное тестирование может нанести вред человеку. В настоящее время существует также множество так называемых популярных тестов. Как правило, они публикуются в газетах, журналах, доступной широкому читателю литературе. Такие тесты не являются собственно психологическим, профессиональным инструментарием и предназначены для самотестирования; специальной подготовки при этом не требуется;

— анализ продуктов деятельности, основанный на общей предпосылке о единстве внутренних психических процессов и внешних форм поведения и деятельности. Изучая продукты деятельности, можно получить важную информацию о психических особенностях ее субъекта. Продуктами деятельности, подвергающимися тщательному анализу в психологии, являются написанные человеком тексты, произведенные предметы и явления, нарисованные рисунки и т. д.

Особыми формами данного метода являются графология, позволяющая по особенностям и характеристикам почерка человека составить психологический портрет его личности, и контент-анализ, имеющий своей целью выявление и оценку психологических характеристик литературных, научных и публицистических текстов и определение на их основе личностных особенностей автора этих текстов. В психологии широко используется изучение результатов изобразительной деятельности человека, особую ценность с этой точки зрения имеют детские рисунки, которые дают возможность понять эмоциональное состояние ребенка, его отношение к окружающему миру, родителям, к самому себе.

Кроме перечисленных методов, предназначенных для сбора первичных данных о развитии психики, в психологии используются методы математической статистики, которые выступают как средства повышения надежности, объективности и точности получаемых результатов.

Иррациональная психология

Под иррациональной психологией понимается круг психологических знаний, недоступных объяснению научными и вообще рациональными методами.

Традиционно научному знанию противопоставляется религиозное знание. К иррациональной психологии относятся также эзотерические знания, опирающиеся на некоторое тайное знание, недоступное для большинства людей (астрология, йога, нумерология, хиромантия и т. п.).

Таинство методов их получения, отсутствие возможности рационального объяснения на основе научных принципов характерны эзотерике. Способы доказательства истинности таких знаний специфичны, иррациональны, недоступны систематическому и логическому обоснованию.

1 стр., 370 слов

Зачем мне знание психологии

1 часть Эссе на тему зачем мне знание психологии. Психология изучает очень сложные и трудно познаваемые явления. Можно ли увидеть, … внутренних возможностей. В этой связи следует назвать еще одно направление психологических исследований — поиски возможностей профессионального отбора и профессиональной ориентации. Изучение объективных …

Критерием достоверности эзотерических знаний для посвященных является их соответствие постулатам тайного знания и внутренняя убежденность в их истинности. Для людей, не посвященных в тайное знание, главный критерий истинности — вера и опыт переживания соответствующих состояний.

Важнейшей особенностью этих знаний является их целостность. Туманность изложения и неопределенность выводов позволяют таким знаниям быть достаточно правдоподобными и применимыми в любых обстоятельствах. Привлекательность эзотерическим знаниям придает их практичность.

К иррациональной психологии могут быть отнесены также и многие знания, полученные в парапсихологии. Парапсихология занимается изучением экстрасенсорного познания, ясновидения, телепатии, предвидения.

Житейская психология

Житейская психология — психологические знания, которые накапливаются и используются человеком в повседневной жизни.

Критерий истинности таких знаний — правдоподобность и полезность в повседневных жизненных ситуациях.

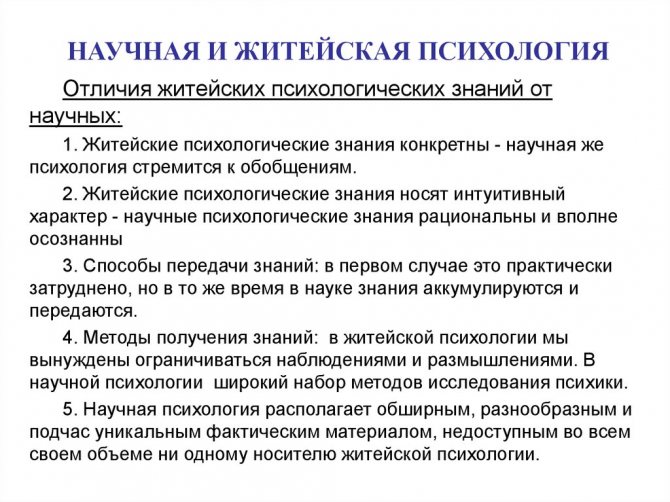

Отличия житейской психологии от научной:

- Житейский опыт индивидуален, а наука стремится к универсальности знания.

- В жизни мы опираемся на эмпирические обобщения, в науке — на теоретические обобщения, которые основаны на скрытых свойствах объектов

- Житейский опыт ориентирован на практический эффект, наука — на знания как самостоятельную ценность.

- В жизни не вырабатываются и не обсуждаются методы познания, в науке это принципиально.

Например, если мы откроем паблик вконтакте с названием “Психология” или “Цитаты мудрых людей”, то мы с точностью 99,9% попадем в копилку “народной мудрости” из области житейской психологии. Также они находят свои отражения в книгах, блогах, песнях, фильмах и других видах авторского и коллективного творчества.

Дальше приведу примеры тезисов житейской психологии (взято с просторов интернета без указаний авторства).

Я думаю, мысль понятна. Это то самое, что репостят себе девочки и мальчики, чтобы показать свою жизненную мудрость и поделиться тем, что самостоятельно сформулировать не получается. Пользы в этих словах мало: они либо констатируют факт, либо отражают общепринятые моральные принципы, либо заставляют поспорить с ними, ибо не универсальны.

Структура психических явлений

Психические процессы

Психические состояния

Психические свойства

Познавательные Ощущение, восприятие, представление, память, воображение, мышление, речь, внимание

Подъем, угнетенность, страх, бодрость и др.

Направленность, темперамент, способности, характер

Эмоциональные возбуждение, радость, негодование, злость и др.

Волевые

принятие решений, преодоление трудностей,

борьба мотивов, управление своим поведением

Психические процессы

выступают в качестве первичных регуляторов поведения человека. Пс.процессы имеют определенное начало, течение и конец, т.е. обладают определенными динамическими характеристиками, к которым относятся параметры, определяющие длительность и устойчивость психического процесса.

На основе психических процессов формируются определенные состояния, происходит формирование знаний, умений, навыков.

В свою очередь, психические процессы делятся на три группы: познавательные, эмоциональные и волевые.

К познавательным психическим процессам относятся психические процессы, связанные с восприятием и переработкой информации. В их число входят ощущение, восприятие, представление, память, воображение, мышление, речь, внимание. Благодаря данным процессам человек получает сведения об окружающем его мире и о себе

Вы обращали внимание на то, что одни события у вас остаются в памяти надолго, а о других вы забываете на следующий день, а иная информация может остаться для вас незамеченной. Это связано с тем, что любая информация может иметь или не иметь эмоциональную окраску, т.е

может быть значимой или не значимой. Поэтому наряду с познавательными процессами в качестве самостоятельных выделяют эмоциональные психические процессы.

Мы вправе полагать, что если определенное событие или явление вызывает у человека положительные эмоции, то это благоприятно сказывается на его деятельности и состоянии, и, наоборот, отрицательные эмоции затрудняют деятельность и ухудшают состояние человека. Тем не менее бывают исключения.

Например, событие, вызвавшее отрицательные эмоции, повышает активность человека, стимулирует его к преодолению возникших преград.

Подобная реакция свидетельствует о том, что для формирования поведения человека существенны не только эмоциональные, но и волевые психические процессы, которые ярко проявляются в ситуациях, связанных с принятием решений, преодолением трудностей.

Иногда выделяют как самостоятельную группу — неосознаваемые процессы. В нее входят те процессы, которые протекают или осуществляются вне контроля со стороны сознания.

Психические процессы тесно взаимосвязаны между собой и выступают в качестве первичных факторов формирования психических состояний.

Психические состояния

характеризуют состояние психики в целом. Они имеют свою динамику, которая характеризуется длительностью, направленностью, устойчивостью, интенсивностью.

В тоже время психические состояния влияют на течение и результат психических процессов и могут способствовать или тормозить деятельность.

К психическим состояниям относят такие явления, как подъем, угнетенность, страх, бодрость.

Следующий класс психических явлений – психические свойства личности –

характеризуется большей устойчивостью и большим постоянством.

Под психическими свойствами личности

принято понимать наиболее существенные особенности личности, обеспечивающие определенный количественный и качественный уровень деятельности и поведения человека. К психическим свойствам относят направленность, темперамент, способности, характер. Уровень развития этих свойств, а также особенности развития психических процессов и преобладающие (наиболее характерные для человека) психические состояния определяют неповторимость человека, его индивидуальность.

Явления, изучаемые психологией, связаны не только с конкретным человеком, но и с группами.

Психические явления, связанные с жизнедеятельностью групп и коллективов, подробно изучается в рамках социальной психологии.

Таким образом, предметом психологии являются психика и психические явления как одного конкретного человека, так и психические явления, наблюдаемые в группах и коллективах.

Взгляд науки

Для начала важно понять определение психологии как таковой. Итак, психология – это наука сложная, она исследует один из самых загадочных и сложных механизмов в природе – человеческую психику

В связи с этим данная научная дисциплина требует внимания, глубины исследования, а также особых методов работы.

На протяжении всего 20 века данная наука набирала обороты, развивалась, находила всё новые и новые методы исследования человека. Профессиональный взгляд многих теоретиков помог этой науке стать одной из самых влиятельных в наше время. Теоретический аспект в ее рамках крайне важен, ведь теория дает общие представления о мире и человеке, которые существуют практически в каждой науке.

Рекомендуем: Что такое герменевтика?

В процессе длительных экспериментов, сбора и анализа теоретических и практических данных была сформирована научная или академическая психология, основные признаки которой таковы:

1. Обобщения. Данный признак говорит о том, что выводы делаются не на основе того, что пережил один конкретный человек, а на основе многих экспериментов и наблюдений. И когда некий факт, некая поведенческая реакция проявляется в схожих обстоятельствах у большего числа выборки, можно делать некий вывод, основанный на детальном анализе и обобщении.

2. Рационализация. Знания научная психология получает путем эксперимента и детального обдумывания его результатов. Данные должны рационально объясняться, должна прослеживаться причинно-следственная связь между явлениями.

3. Отсутствие ограничений – это означает, что данные, полученные в ходе научных экспериментов, применимы для большого числа людей

Например, данные об утомляемости школьников, о том, как функционирует внимание и какое максимальное количество объектов мы можем удерживать в кратковременной памяти, – все это едино для большей части генеральной совокупности

Рекомендуем: Гипноз и гипнотический сон

4. Опора на различные методы. Как известно, научная психология имеет достаточно большой набор различных методов – от контент-анализа до психологического эксперимента. При использовании различных методов исследования психики и ее механизмов данные проверяются с целью выявления переменных, влияющих на эксперимент, и создания необходимых условий для исследования.

- Наблюдение – длительное отслеживание проявления определенных признаков у наблюдаемых в естественных, а иногда и специально созданных условиях.

- Опрос – сбор информации от большого числа людей при помощи вопросов, ответы на которые обрабатываются и группируются.

- Тесты – метод количественного и качественного оценивания психических процессов человека, его поведенческих и эмоциональных реакций. С помощью тестов можно оценить как умственные и интеллектуальные способности человека, так и уровень его тревожности или творческих способностей.

- Эксперимент – данный метод направлен на исследование конкретных психических явлений в определенных, специально созданных и контролируемых условиях. Практически любой эксперимент служит для подтверждения или опровержения некой теории или гипотезы.

5. Систематизация знаний – это теоретический подход. Все, что наука получает в ходе исследований и экспериментов, систематизируется, анализируется, на основе чего делаются определенные выводы. И нужно сказать, на то, чтобы систематизировать какое-либо знание или прийти к некоему выводу, необходимо много времени, иногда и несколько лет.

6. Основные особенности научного подхода – это наличие единого глоссария и использование единой терминологии. Психология как наука имеет четкую систему терминов, описывающих те или иные состояния, процессы. А это в свою очередь исключает разночтения, когда одно понятие подменяется другим.

7. Использование методов математической статистики для обработки данных. Они позволяют избежать ненадежности, субъективности и выводов «на глазок».

Рекомендуем: Графология: наука о почерке

Соотношение житейской и научной психологии очевидно – одна исследует практику и накапливает опыт, другая проверяет все через эксперимент. Но никогда не стоит забывать, что житейские психологические знания не являются научными, а значит, не всегда могут быть применимы тем или иным человеком и быть эффективными.

Если вспомнить все этапы становления психологии как науки, можно сказать, что данное знание во многом начиналось с использования метода интроспекции, когда ученый наблюдал за собой и своими субъективными переживаниями. На основе этого делались многие выводы и умозаключения.

- 1.1. Особенности психологии как науки

- 1.2. Предмет и основные принципы психологии

- 1.3. Методы психологии

- 1.4. Структура современной психологии

- 1.5. Место психологии в системе научного познания

Сравнение житейской и научной психологии

«Послушай мой совет», – говорит ваш приятель. «Я хочу поделиться своим опытом, помочь другим преодолеть эту трудную ситуацию», – говорит блогер. В обоих случаях мы имеем дело с любителями, а не профессионалами. Ключевое отличие житейской и научной психологии в том, что первая является частной, конкретной. То, что помогло одному человеку может оказаться совершенно бесполезным другому, а третьему и вовсе может навредить. Это не единственное отличие направлений. Рассмотрим их подробнее, а также поговорим о связи направлений.

Различия между житейской и научной психологией

Два типа отличаются характером знаний, содержанием и способами передачи опыта. Рассмотрим основное:

- Любительский тип – это опыт одного человека, со всеми его нюансами. Психологические знания имеют хаотичный характер, основаны на интуиции. Индивид получает их случайно. Опыт науки всегда систематизирован, получен в ходе специальных экспериментов, обширен для применения, отражает общие законы, закономерности.

- Любительские знания живут только в той сфере, где человек получил их, только в жизни этого человека. Индивид может устно или письменно передавать свои знания другим людям, но все равно это будет только его опыт, его догадки, соображения. Традиции, обряды, поговорки, афоризмы, народная мудрость, пословицы – все это примеры хранения любительской психологии. Нередко несколько источников информации противоречат друг другу. Например, на каждую пословицу можно найти «антипословицу»: «Учение — свет, а не ученье — тьма», «Век живи, век учись — дураком умрёшь». Информация из науки передается из поколения в поколение, ее преподают в университетах, она хранится в книгах. Научные знания постоянно углубляются, расширяются.

- Любительские умозаключения привязаны к ситуации, конкретным условиям и времени. Использовать их весьма проблематично, не каждому человеку подходит та или иная мудрость, далеко не всегда советы чужих людей работают. Наука не привязана к времени и условиям, это методики, техники, которые всегда работают. А если нужны специальные условия, то об этом всегда сказано.

Таким образом, пока один тип разносторонне и хаотично описывает те или иные явления, другой объясняет их через термины, понятия, определения, закономерности, причинно-следственные связи.

Соотношение житейской и научной психологии (кратко)

Вероятно, вы уже догадались, что оба типа тесно взаимосвязаны. Примеры связи и соотношения:

- профессиональные исследования основаны на жизненном опыте (кто-то что-то заметил и решил обосновать, выявить общие закономерности, найти методы решения);

- психологическая наука берет свои задачи из житейского опыта;

- последняя проверка научных знаний – проверка жизненным опытом.

А влияет ли наука на жизнь? Безусловно. Это то, что мы обычно называем практической психологией. Речь идет обо всех техниках, методиках, тренингах, которые мы используем в жизни для ее улучшения. Все научные психологические исследования возникают на фоне актуальных проблем общества. Люди подсказывают, что им нужно – психологи стараются помочь. Согласно этому можно условно выделить три типа: житейская, научная и практическая психология. Последняя объединяет в себе два других типа.

Большинство психологов, которые получили соответствующее образование, имеют отношение к обоим типам. Кто-то выбирает только теоретическую часть, но и в этом случае он сталкивается с бытовыми проблемами людей, потому что без этого нельзя выдвинуть и проверить гипотезу. Для этого используется житейское наблюдение. В психологии это один из методов, подразумевающий проверку гипотезы или результатов исследования в реальных условиях (не лабораторных).

Таким образом, специфика научной и житейской психологии в следующем: наблюдается необходимость житейских психологических знаний для развития психологии как науки.

Обыденное или житейское знание